《李子洲》荣登2025陕西省文化精品榜

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 银幕上的火种:《李子洲》如何用光影复燃1929年的信仰之火

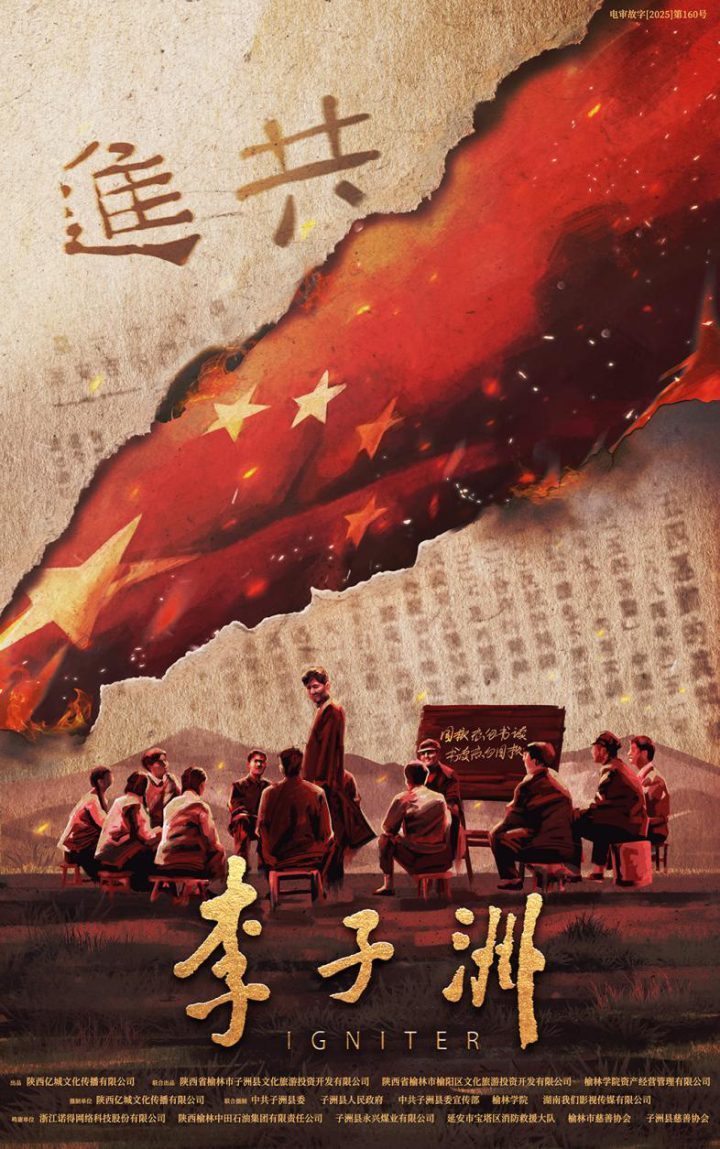

“电审故字第160号”这个看似冰冷的审批编号背后,藏着一团即将点燃全国银幕的革命火焰。2025年底,当《李子洲》这部聚焦陕西革命先驱的传记电影登陆全国院线时,观众将看到1923年那个刚从北大毕业的年轻书生,如何用六年时间在黄土高原上播撒马克思主义火种,最终在1929年狱中用生命完成对信仰的终极诠释。

影片开场很可能从1923年那个历史性时刻切入——李大钊在北大红楼将一摞《新青年》杂志交到李子洲手中,镜头特写那双手,既有读书人的纤细,又带着即将握枪的力度。这种细节处理正是导演朱秋玥的拿手好戏,她此前在获奖话剧《播火者》中就用煤油灯渐亮的灯光隐喻革命思想的传播。据榆林当地媒体报道,剧组在子洲县实地取景时,特意找到李子洲当年创办的陕西省立第四师范学校旧址,演员于晓光穿着长衫在那些斑驳的青砖墙前反复排练”教育救国”的演讲桥段,围观的老乡都说”像极了老照片里的李先生”。

电影中段将展现鲜为人知的”西北建党密码”。1926年冬,李子洲在绥德省立四师建立陕北第一个中共党组织时,为躲避军阀耳目,党员们以”同学会”名义在窑洞里开会,用《三字经》作密码本传递情报。饰演地下党员的那志东透露,有场戏是他把写着”天地玄黄”的字条塞进鞋底,实际对应的是”立即转移”的指令。这些充满烟火气的革命日常,远比教科书上的概念更撼动人心。

娜仁花饰演的李子洲母亲可能是全片最大的催泪弹。史料记载,这位裹着小脚的农村妇女变卖嫁妆支持儿子革命,却在1929年等来一纸”病故狱中”的假讣告。剧组在榆林老街搭建的灵堂场景里,老太太对着空棺材磕头的长镜头,让在场工作人员集体破防。这种个体命运与宏大历史的纠缠,正是朱秋玥导演从话剧《李子洲在1929》延续而来的叙事密码——用家常面盆装着的红辣椒暗示地下联络点,借纳鞋底的麻线比喻组织联络,这些意象在电影中得到更丰富的视觉呈现。

韩磊演唱的主题曲《火种》录制时有个插曲:当唱到”信是燎原的星火,念作不灭的灯”时,录音师发现周秀松谱的旋律竟与陕北民歌《蓝花花》的调式暗合。这种音乐上的匠心贯穿全片,比如用榆林小调改编的配乐伴随李子洲行走黄土高坡的镜头,唢呐声里混着电子音效,传统与现代的碰撞恰似马克思主义思想在这片古老土地的生根发芽。

在子洲县烈士陵园的拍摄现场,有个细节耐人寻味:每当拍完李子洲戴镣铐的戏份,于晓光总要对着纪念碑深鞠躬。这种敬畏感或许解释了为何该片能集结陕西四家文化企业联合出品——榆林学院提供的1927年陕北革命档案、子洲文旅投修复的义合镇会议旧址、甚至群众演员中不乏烈士后代,共同构成了这部电影独特的DNA。正如朱秋玥在采访中说的:”我们不是在复原历史,而是在和李子洲隔空对话。”

当2025年银幕亮起,观众将看到这样的画面:狱中的李子洲用指甲在墙上刻下”铁窗难锁钢铁心”,镜头切到北大红楼李大钊办公室的煤油灯特写,再跳到当下延安干部学院里认真记笔记的年轻面孔。这种跨越百年的蒙太奇,或许就是”重大文化精品项目”最生动的注脚——不是把英雄供在神坛,而是让信仰可触可感,就像预告片里李子洲塞给农会会员的那颗红枣,甜味里带着革命的温度。