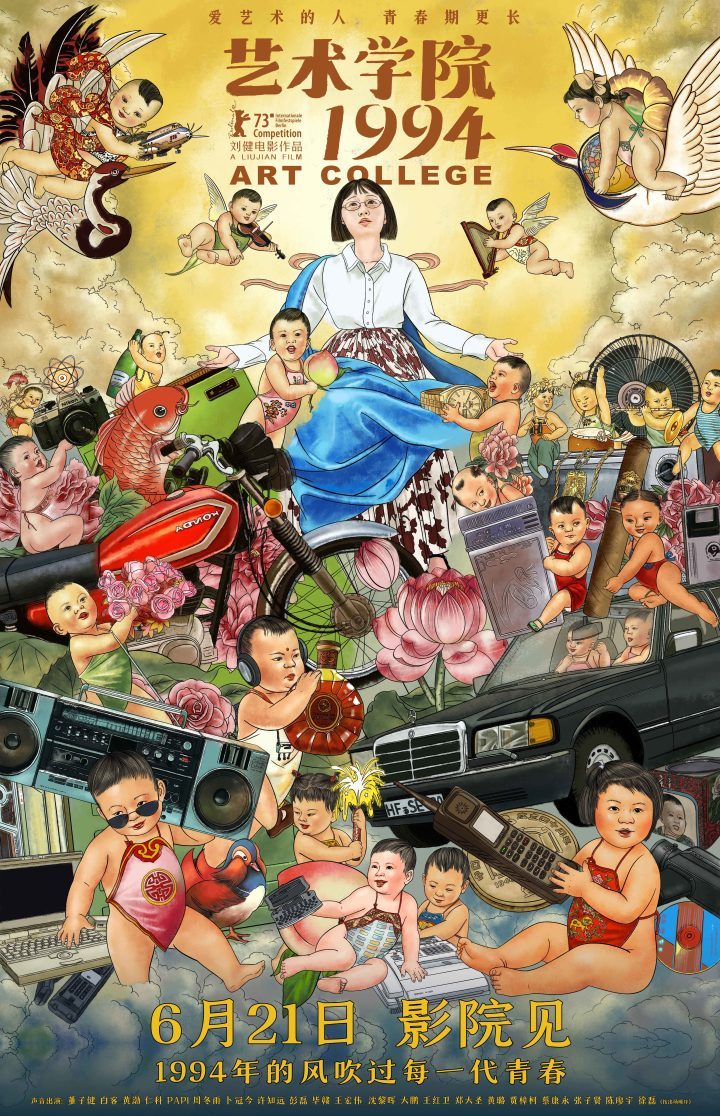

《艺术学院1994》首映“返校日”:特辑述说青春艺术梦

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 那一年,我们在南方艺术学院画着不着调的青春

1994年的南方艺术学院,美术系教室里飘着松节油的味道,音乐楼的琴房传来断断续续的肖邦练习曲。张小军正对着画布发呆,颜料干在调色板上;戴志飞把速写本藏在课本下面,偷偷画着前排女生的侧脸;高红抱着大提琴,琴弓在弦上犹豫不决,像她还没想好要不要接受那个留学机会。这是刘健导演用五年时间一笔一划勾勒出的《艺术学院1994》,那些颜料未干的青春,终于在2023年6月21日的大银幕上晕染开来。

导演刘健的钢笔尖在纸上划出的每一道线条都带着体温。这位曾用《大世界》惊艳柏林的动画导演,这次把镜头对准了更私密的记忆角落。美术生张小军总爱在画室待到锁门,他的水粉画被老师评价”太灰”;音乐系的高红会在琴房熄灯后继续摸黑练琴,她总说某个音符”差点意思”。这些细节像散落在胶片上的银盐颗粒,刘健用近乎偏执的手绘美学把它们固定下来——你能看见素描纸上铅笔的压痕,水彩在宣纸上晕开的边缘,甚至画架木纹里嵌着的颜料渣。

影片里最动人的可能是那些”不艺术”的时刻。五条人的仁科给角色配音时正在箍牙,他硬是把台词念出了某种带着金属味的诗意,就像他说的”wonderful”这个词从牙套里蹦出来的样子。黄渤配的那个总在食堂多打一勺红烧肉的胖同学,周冬雨声音出演的总是借颜料的女生,这些声音让纸片人突然有了呼吸。特别有意思的是贾樟柯配的那个总在楼道里抽烟的编导系老师,他那口山西普通话念出”你们要找到自己的语言”时,银幕下的观众都在偷笑。

1994年的阳光穿过梧桐树叶,在美术楼的走廊上投下晃动的光斑。影片里那些看似闲笔的生活片段——抢洗澡位时拖鞋甩飞的狼狈,半夜翻墙买宵夜被保安追着跑的嬉闹,才是青春真正的底色。刘健故意没用太流畅的转场,就像回忆本来就是断片的:前一秒还在画人体素描,下一秒就切到小卖部门口舔冰棍;刚听见琴房传来拉赫玛尼诺夫,转眼就是宿舍里Beyond的磁带声。这种”卡带式”的叙事反而让九十年代的质感更加真切。

沈黎晖在首映礼上说,他第一次看粗剪版时闻到了松节油的味道。这位摩登天空创始人给角色配音时,总想起自己1994年在地下室录第一张专辑的夏天。影片里那个总在天台弹吉他的长发男生,哼的调调确实带着当年”新裤子”式的生猛。上海复兴方案做的配乐更绝,把肖斯塔科维奇和校园民谣糅在一起,就像美术生调色盘上意外混出的新颜色。

毕业展那天,张小军最后交上去的是一幅没画完的油画。画布右上角还露着底稿的铅笔线,像是不好意思藏起来的年少心事。高红在汇报演出时故意拉错了一个音,她说”这个错音比正确的更有意思”。这些细节让人想起导演刘健说的,他想要的是”有毛边的真实”。当银幕上出现全班合影时,你会发现每个人的表情都不太”毕业照”——有人眯着眼,有人歪着嘴笑,就像青春本该有的样子,从来不是规整的九宫格。

现在影院里的观众,有人看着看着开始摸自己的虎口——那里早没有铅笔茧了;有人听见片中的卡带机”咔嗒”翻面声,突然坐直了身子。散场时有个穿阔腿裤的姑娘在走廊发呆,她后来说影片里那个总画不完作品的女生,”像我大学时总织不完的围巾”。或许这就是刘健要的,不是完美的青春标本,而是能让不同年代的人都找到自己倒影的碎镜子。

影片最后一个长镜头,空荡荡的画室里,未干的油画在夕阳下反着光。调色盘上凝固的颜料记录着某个下午的温度,就像1994年永远停在了那里。当片尾字幕打出”声音出演:董子健、周冬雨、黄渤、贾樟柯……”时,你会觉得这些明星的名字反而成了最不重要的注脚。毕竟真正的青春,从来不需要豪华卡司来证明它的耀眼。