《浪浪山小妖怪》国语版资源下载链接百度云盘完整/加长版(BD720P/3.4G-MP4)

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

电影《浪浪山小妖怪》的创作背景与先前广受欢迎的短片《小妖怪的夏天》实为同步启动的项目,并非趁短片爆红后仓促跟进的产物。这种同步开发的模式,显示出创作团队对故事内核与世界观构建的早期信心。短片以其强烈的现实隐喻——尤其是对当代职场人生存状态的映照——引发了广泛共鸣,而电影则在此基础上更进一步,不仅延续了“小妖的困境”这一精神内核,更致力于为角色寻找出路。主角不再只是被动地逃避现实压迫,而是转向主动选择、投身冒险,这一转变赋予故事更积极的成长命题。

影片建构了一个既熟悉又充满新意的叙事时空。其世界观延续自《小妖怪的夏天》,同时从《西游记》中汲取养分,构筑出一个与原作并行的“平行宇宙”。故事主线围绕四位边缘小妖——小猪妖、蛤蟆精、黄鼠狼精和猩猩怪——展开,他们阴差阳错地假扮成唐僧师徒,踏上一场荒诞又热血的西行取经之旅。英文片名“Nobody”直指这群“无名之辈”的身份本质,强调他们是宏大叙事中常被忽略的个体。监制陈廖宇将这种创作称为对《西游记》的“补写”,是在经典叙事的缝隙中填入未被书写的草根故事,既不破坏原有情节与人物设定,又拓展出新的解读空间。角色设定上亦可见匠心,四小妖的性格与他们所冒充的经典形象形成鲜明反差:社恐的猩猩怪不得不扮演桀骜的孙悟空,喋喋不休的黄鼠狼精却要饰演沉默寡言的沙僧,这种错位成为喜剧张力的重要来源。

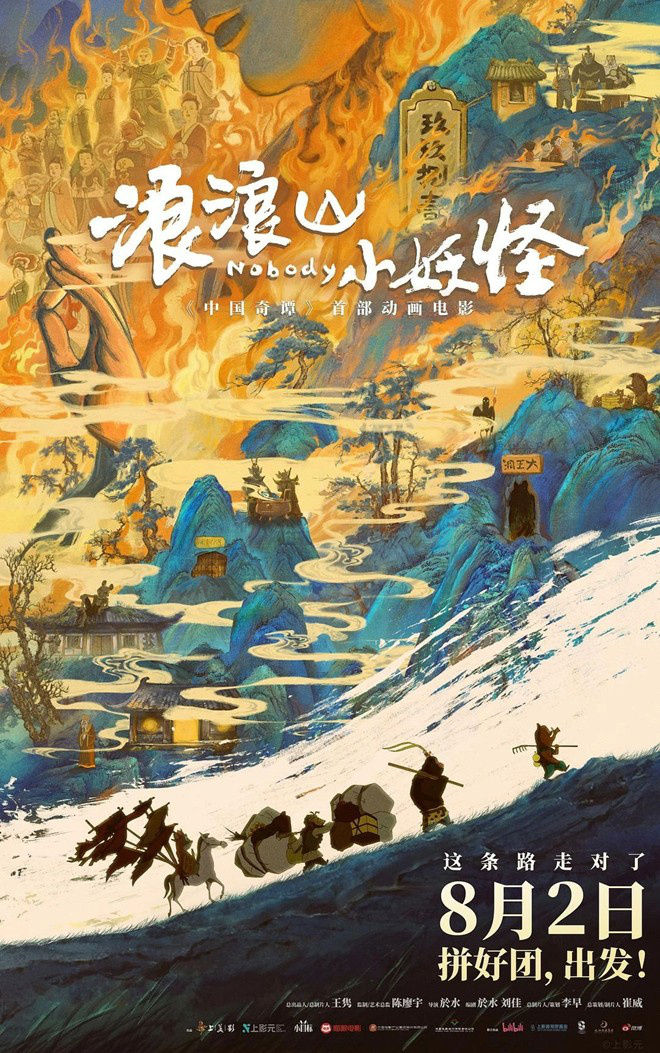

在视觉风格上,电影坚持二维手绘的道路,追求具有中国传统绘画韵味的现代表达。创作团队并未止步于对上海美术电影制片厂风格的简单复刻,而是强调以现代视角重新诠释“中国动画学派”的精神。画面中融入了水墨笔触与写意感,试图在移动影像中传递国风画意,唤起观众的文化记忆。制作层面规模显著扩大,历时四年有余,动用超过600人的团队,旨在实现大银幕所需的沉浸体验与视觉震撼。这一过程中最大的挑战,是如何在工业化生产流程中保留手绘艺术的独特质感与作者性,使技术最终服务于美学表达。

电影亦在多处体现对本土文化与喜剧传统的致敬。导演於水表示,其喜剧构思深受陈佩斯小品的影响,例如《主角与配角》中的身份错置、《胡椒面》中的荒诞情境,都在影片中有所回响。此外,创作团队别出心裁地引入陕北说书作为重要的音乐元素,以其粗犷、豪放而带有泥土气息的声腔,衬托小妖们作为草根角色的不屈与热血。这一非遗元素的运用,不仅丰富了听觉层次,也体现出年轻创作者对传统文化进行创造性转化的当代努力——不是机械地搬用传统,而是让其与现代叙事有机融合,生成新的意义。

影片的结局被监制形容为一种“评语”与“慰藉”,意在为陪伴小妖历经艰险的观众提供情感上的释放与安抚。值得注意的是,故事中设置了不少值得深思的细节与留白,例如长眉方丈、黄眉怪、弥勒佛三位角色均出现的“笑而不语”场景,可能暗示着不同层面的领悟与隐喻,邀请观众映照自身经验进行解读。这种开放式的处理,既尊重了观众的审美自主性,也为作品注入持续讨论的可能。整部电影试图在笑声与热血之外,传递关于自我认同、集体命运以及如何在庞大世界中寻找自身位置的思考。