探访纪念馆:《星火》底片下的炽热历史

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

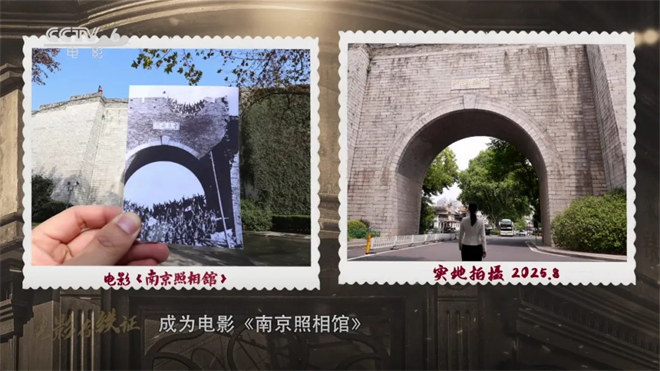

2025年8月15日,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日。在这一具有重大历史意义的时间节点前夕,《今日影评》栏目策划的“暑期档光影行”特别节目选择在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆进行录制,结合电影《南京照相馆》展开一场跨越光影与现实的历史对话。影片以艺术手法再现历史,纪念馆以实物陈列守护记忆,二者共同传递着铭记历史、珍视和平的深刻主题。

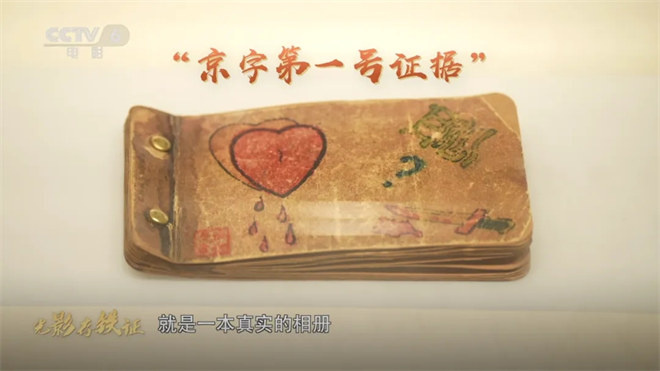

电影《南京照相馆》的核心情节围绕一批记录日军暴行的底片展开。片中主人公冒着生命危险护送这些记录真相的影像材料,其历史原型正是纪念馆中陈列的“京字第一号证据”——一本由当时市民秘密保存的相册,其中收录了多张日军在南京实施暴行的照片。这批照片不仅成为战后审判战犯的关键物证,更是戳穿日本右翼势力否认历史谎言的有力武器。南京大学历史学院教授张生指出,这些由日军自己拍摄、原本用于炫耀武力的照片,最终成为指控其罪行的铁证,充分体现了历史辩证法的深刻性——“搬起石头砸自己的脚”。

影片中艺术化再现了震惊中外的“百人斩”事件。日军军官野田毅和向井敏明以屠杀中国平民为竞赛内容,这种丧失人性的行为充分暴露了军国主义的残酷本质。纪念馆内不仅陈列着相关历史照片,还展示了当时日军所使用的军刀等实物,以无可辩驳的证据向世人揭示那段血腥历史。电影通过镜头语言还原这场惨剧,并非为了渲染暴力,而是旨在让观众深刻认识到战争的残酷与和平的珍贵。

南京城墙砖在电影与纪念馆中均成为重要的意象符号。这些历经战火仍巍然屹立的城砖,既是中华民族抵抗外侮的见证,也象征着中华文明坚韧不屈的精神内核。电影通过照相馆老板一家的遭遇,折射出南京大屠杀期间普通民众所承受的巨大苦难。但影片并未止于呈现黑暗,更通过人物之间的互助与坚守,展现了人性中的光辉与希望。这种艺术处理与纪念馆的设计理念不谋而合——既真实呈现历史的惨痛,也彰显生命的高贵与尊严。

纪念馆出口处设计的“和平广场”具有深刻的象征意义。它寓意着从沉痛的历史记忆中走出,面向充满希望的未来。这种设计理念与《南京照相馆》的创作主旨高度一致:铭记历史不是为了延续仇恨,而是为了汲取教训,更加坚定地捍卫和平。影片结尾处,现代南京城的繁荣景象与历史画面交相辉映,暗示今天的和平与发展正是历史最好的“彩蛋”,需要我们共同珍惜与守护。

张生教授强调,走出历史悲剧需要中国人民自己探寻道路。中华民族从深重苦难中实现伟大复兴的历程,本身就是对历史最好的回应。电影通过艺术手段传递历史真相,激发观众对民族命运的思考,引导人们从历史中汲取精神力量,共同致力于民族复兴的伟大事业。

《南京照相馆》与侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆形成了一种深层次的互文关系。电影用光影重现历史,纪念馆用实物保存记忆,二者共同构建了一个立体的历史认知空间。这种跨界对话不仅丰富了公众了解历史的途径,更强化了“以史为鉴、珍爱和平”的时代主题。在抗日战争胜利80周年的重要时刻,这种记忆与反思显得尤为珍贵。历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。通过回顾中华民族经历的苦难与辉煌,我们更加坚定维护和平的决心,更加明确走向未来的方向。