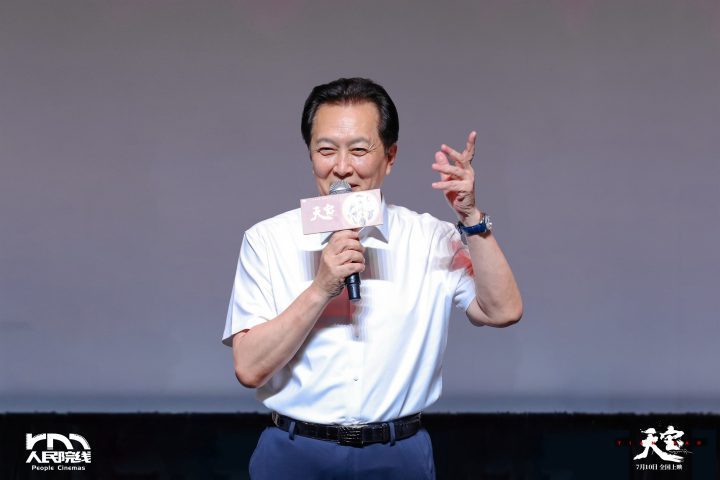

《天宝》上映:唐国强、汪海林共话信仰之力

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 雪山上的信仰之火:《天宝》如何用镜头刻写藏族青年的革命史诗

海拔4000米的寒风里,导演刘劲的嘴唇已经冻得发紫。他死死盯着监视器,镜头中顿珠次仁饰演的年轻扎巴(僧人)天宝正赤脚踩过结冰的溪流,藏族演员小腿上暴起的青筋和皲裂的脚后跟,在4K超高清镜头下纤毫毕现。这个画面后来被唐国强评价为”粗粝如刀刻的历史质感”——而这只是《天宝》剧组189天高原拍摄的日常。

这部献礼建党104周年的民族史诗片,用完全反套路的方式讲述了中国首位藏族高级干部天宝的传奇。没有按部就班的编年史,影片开场就是1949年身着解放军制服的天宝在布达拉宫前陷入回忆。通过心理蒙太奇,观众跟随他的意识流看见1935年那个在经堂偷读进步书籍的小扎巴,看见他如何被长征途经阿坝的红军唤醒革命意识。编剧汪海林说的”叙事革命”正源于此——布达拉宫的金顶不仅是地理坐标,更成为信仰抵达的文学隐喻,从经幡飘动的檐角到红星闪耀的帽徽,建筑空间的垂直攀升暗合着精神觉醒的轨迹。

美术组在阿坝州找到了1930年代原貌保存完好的碉楼,藏族群众演员穿着祖传的氆氇袍,皮肤上的高原红都是高原紫外线真实烙下的印记。有个细节特别动人:当顿珠次仁饰演的青年天宝第一次接触红军,镜头扫过他摩挲《共产党宣言》藏文版的手指——指甲缝里还残留着酥油茶的污渍。这种近乎偏执的写实主义,让中国影评学会会长饶曙光惊叹这是”四重叙事交响”,红色基因与藏地文化就像糌粑和茶水,在镜头里自然交融。

非职业演员顿珠次仁的表演堪称奇迹。拍摄天宝目送红军北上那个重场戏时,原本设计要落泪的他突然转身面对雪山,用藏语唱起一首古老的送别歌谣。摄影师下意识推近镜头,捕捉到他脖颈上暴起的血管和睫毛凝结的冰晶。这个即兴段落后来成为全片情感爆破点,正如民族电影工委马维干所言,这种”情感真实的突破性表达”,比任何设计好的表演都更有力量。

影片最震撼的当属”翻越夹金山”的30分钟长镜头。剧组真的在零下20度实景拍摄,演员们呼出的白气、冻僵的手指都是真实反应。当顿珠次仁背着受伤的汉族战友在雪坡上爬行时,镜头突然升空,俯瞰视角下的人影与连绵雪山形成惊心动魄的对比——这哪里是在演戏,分明是用肉身丈量信仰的高度。难怪看过粗剪的业内人士都称这是”六边形神作”,摄影、表演、音乐每个维度都硬核到极致。

7月10日公映的《天宝》或许会改变很多人对主旋律的认知。当年轻的扎巴在经堂油灯下与红军指挥员共读《资本论》,当解放后的天宝带着建设队伍重回阿坝,镜头扫过雪山草地的眼神,与二十年前那个追着红军队伍奔跑的少年完成跨越时空的对视——这样的”微观史诗”,比任何口号都更有力地诠释了什么叫”从红色记忆到个体信仰”的现代性转换。罗援少将观影后特别提到片中藏民救助红军伤员的桥段:”我父亲当年就是这样被藏族同胞用青稞救活的,连裹伤口的氆氇花纹都和记忆里一模一样。”

在快餐式影视泛滥的当下,《天宝》剧组用海拔4000米的坚守证明:真正的信仰史诗不需要炫技,雪山上每一道皱纹都是历史最忠实的记录者。当片尾字幕升起时,布达拉宫的金顶与红军帽徽在阳光下交相辉映,你会突然理解什么叫”精神洗礼的信仰史诗”——那不仅是藏族青年的成长史,更是一个民族对光明的永恒追寻。