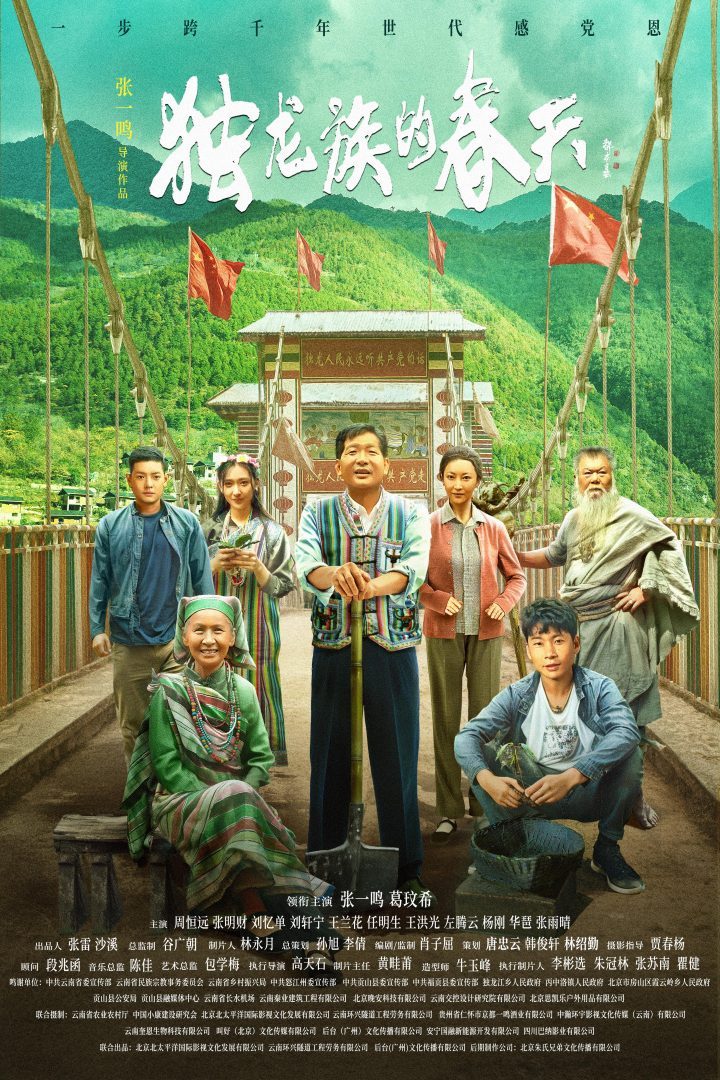

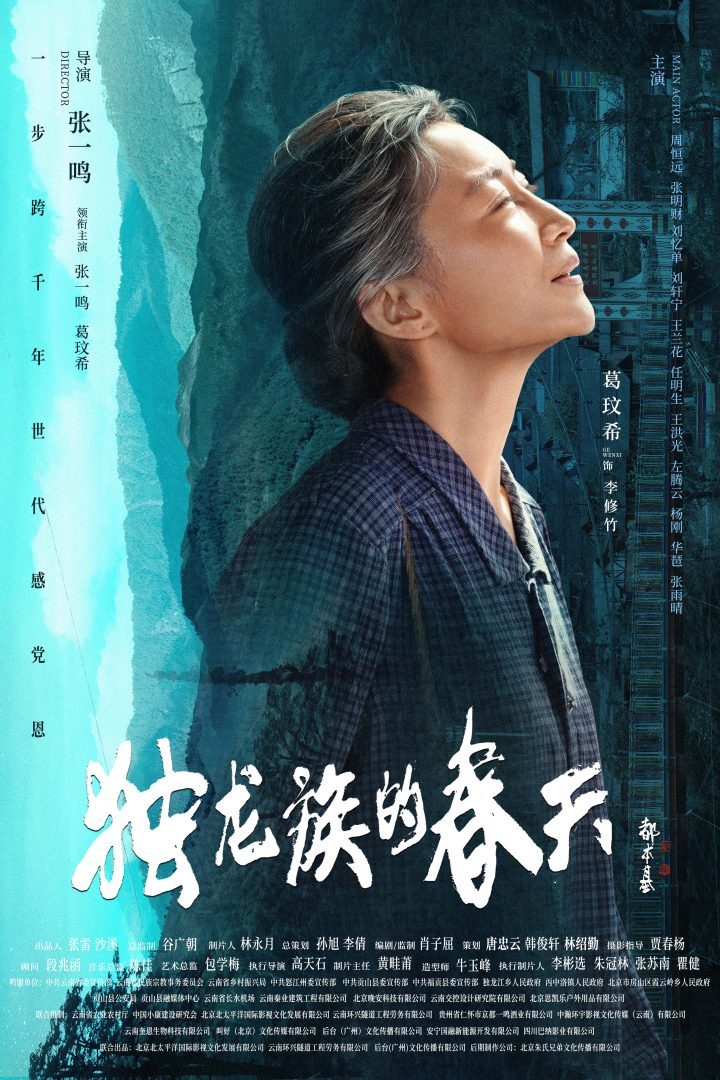

张一鸣执导《独龙族的春天》发布官宣海报

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 独龙江畔的七十年:一个民族的千年跨越

“我小时候跟着爷爷打猎,从没见过山外的世界。”孔敢蹲在火塘边,用树枝拨弄着炭火,火光在他布满皱纹的脸上跳动。这个独龙族汉子记得,1950年代解放军翻越高黎贡山时,寨子里的人吓得躲进深山——他们以为又是来抓奴隶的土司兵。直到看见战士们帮村民盖房子、教种水稻,老族长才颤巍巍地摸出珍藏的野蜂蜜招待客人。

电影《独龙江上》开场的这个场景,把观众拽进西南边陲的原始密林。镜头扫过藤桥摇晃的溜索、竹片当瓦的木楞房,还有女人们脸上褪色的纹面,这些即将消失的影像被胶片定格。导演张一鸣带着团队在怒江峡谷蹲了三年,光是学独龙话就花了半年。”我们要拍的不是猎奇式的民族志,而是一个活生生的人怎么在时代浪潮里找到自己的位置。”他在拍摄手记里这样写道。

孔敢的成长轨迹像一根金线,串起独龙族七十年变迁。少年时他追着马帮跑出大山,在县城第一次看见电灯吓得连连后退;青年时他带着政府发放的玉米良种回村,却被老人指责”糟蹋祖宗规矩”;中年时他领着施工队开山炸石,硬是在绝壁上凿出第一条公路。最动人的段落是他跪在母亲病床前,把脱贫攻坚模范奖状捧给这个曾经用树皮给他缝衣裳的老人:”阿妈,国家给我们修了医院,您能活到一百岁。”

影片用大量生活细节消解宏大叙事。比如政府发放扶贫羊时,村民嫌麻烦要当场宰杀,驻村干部急得跳脚;建移动基站那会儿,小伙子们整天围着信号塔转悠,就为抢第一个给心上人打电话。这些带着泥土味的幽默,让”脱贫攻坚”四个字变得具体可感。有个镜头我记到现在:暴雨冲垮了刚铺好的水泥路,孔敢和村民们光着脚跳进泥浆抢修,雨幕中不知谁先唱起了独龙族古调,渐渐变成混着汉语的合唱。

技术团队在影像语言上下了狠功夫。用6K摄影机拍摄的独龙江晨雾,每一帧都能闻到苔藓的潮湿气;环绕立体声收录的”剽牛祭天”仪式,铜铃的震颤仿佛擦着耳膜。但最震撼的还是新旧影像的蒙太奇:黑白纪录片里衣不蔽体的孩童,与4K镜头下穿着校服跳绳的孩子们交替闪现;当年解放军医务室用的搪瓷盘,如今变成乡镇卫生院的无影灯。这种对比不需要解说词,观众自然懂得什么叫”一步跨千年”。

剧组在独龙江实地拍摄时,正赶上”整族脱贫”新闻发布。饰演孔敢的演员李德龙告诉我,有个本色出演的老乡看着监视器突然哭了:”我爹当年用猎物换盐巴,要走七天山路。现在我孙女坐校车去县城读书,午饭国家管够。”这种真实反应后来被剪进片尾彩蛋,比任何艺术加工都有力量。

影片后半段有几处神来之笔。独龙族传统”卡雀哇”节上,年轻人不再跳祭祀舞,而是用抖音神曲改编成新舞步;孔敢的儿子大学毕业后回乡搞直播带货,把草果卖到东南亚,老父亲却总担心他”不务正业”。这些代际冲突的呈现,让民族文化的传承与创新不再是报告里的套话。特别是当孔敢穿着西装却坚持在腰间别砍刀,去北京领奖时,那种笨拙又真诚的混搭,恰如独龙江今日的模样。

临近结尾有个长镜头值得玩味:新铺的柏油路上,纹面老人牵着背书包的曾孙女慢慢走,画外音是1952年中央访问团留下的录音:”各民族团结起来,跟共产党走…”此时镜头突然切到无人机航拍视角,蜿蜒的公路像条银项链,缀在碧绿的独龙江畔。这种视觉隐喻或许有些直白,但当你听说现实中的独龙江乡去年通了5G,又会觉得导演还是克制了。

在北京首映礼上,有位独龙族人大代表特意穿上树皮衣出席。他说这片子最让他触动的是个细节:政府给每户装太阳能热水器时,老人们起初不敢用,是驻村干部先在自己身上试水温。这个动作比发钱发粮更重要,因为它让人看见改变背后的温度。就像影片里反复出现的火塘意象——既保存着祖辈的记忆,又煮沸着新时代的茶汤。