《日暮归乡》抢先版「BD1280P/3.2G-MKV」资源在线看百度云网盘国语中字

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当乡愁成为一生的重量:《日暮归乡》里那些回不去的背影

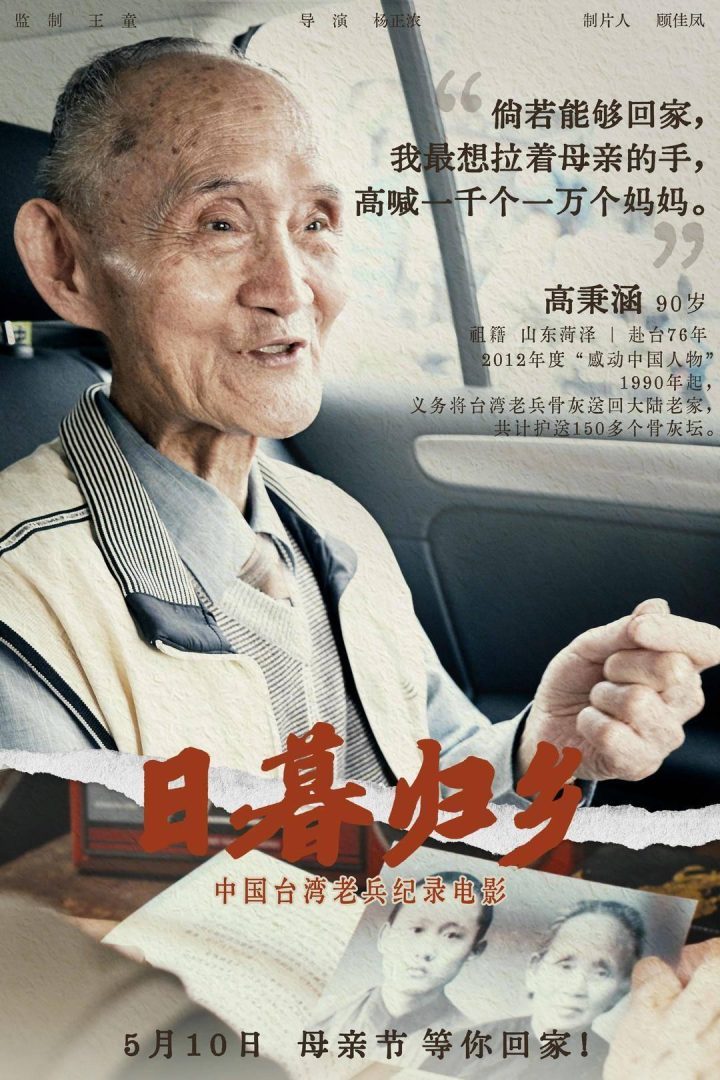

“菏泽的牡丹该开了吧?”银幕上,93岁的高秉涵摩挲着泛黄的家书,突然冒出这么一句。老人浑浊的眼睛里闪过一丝光亮,仿佛穿过76年的光阴,又看见了故乡山东那片灼灼其华的牡丹花田。这是纪录片《日暮归乡》里最戳人心的瞬间之一——这些台湾老兵提起家乡时,总会在某个猝不及防的刹那,流露出少年般的神情。

高秉涵的故事像块沉重的秤砣。1949年,17岁的他被溃退的国军裹挟着离开菏泽老家时,母亲塞给他一个石榴。这个山东少年在闷罐车里啃着早已干瘪的果实,把籽粒一粒粒含在嘴里润湿了再咽下去。谁曾想,这一走就是大半辈子。后来他成了台北赫赫有名的律师,却坚持三十多年义务护送150多个老兵的骨灰回大陆。每次捧着骨灰坛登机,他都会轻声说:”老哥,咱们回家了。”有次在山东某处荒冢,他对着无名墓碑突然跪下痛哭——那可能是他失散多年的父亲。

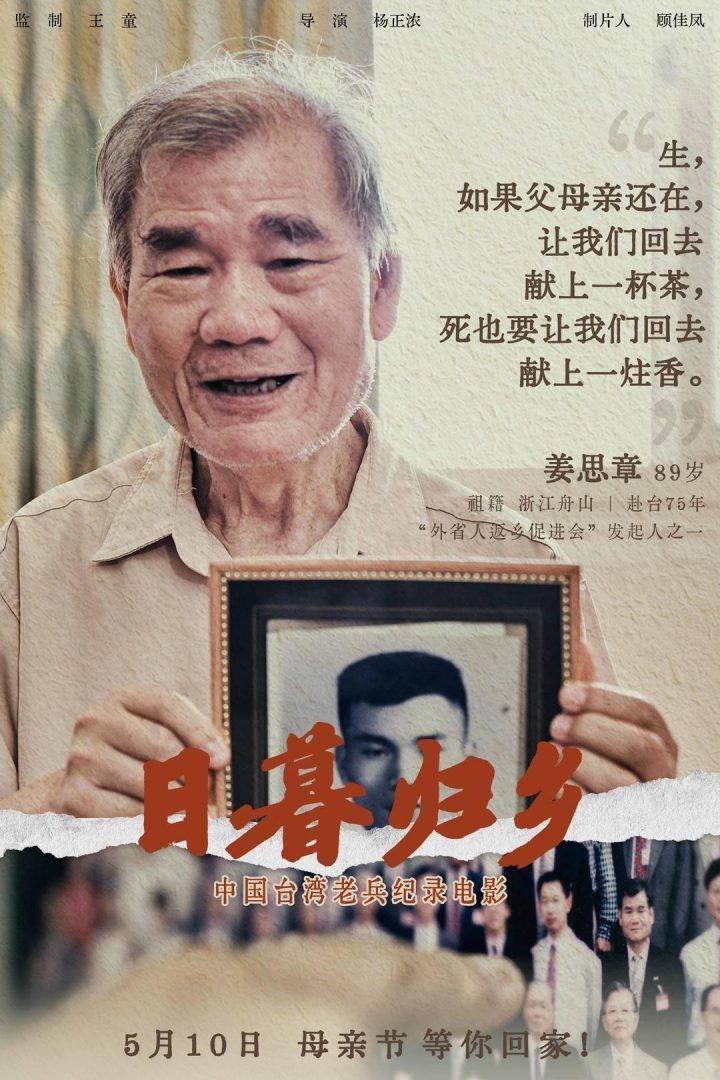

姜思章被抓壮丁时还不到14岁。1949年深秋,这个浙江舟山少年正在海边捡蛤蜊,突然被路过的士兵掳走。母亲追着军车跑了三里地,最后摔在泥浆里的身影成了他永远的梦魇。在台湾退役后,他成了最激进的”返乡运动”推动者。影片里有个细节:老人至今保持着用舟山话数数的习惯,”一、二、三”的发音带着浓重的海腥味。他说这是怕忘了乡音,”要是哪天在黄龙岛遇见我阿姐,得让她听得出来是我”。

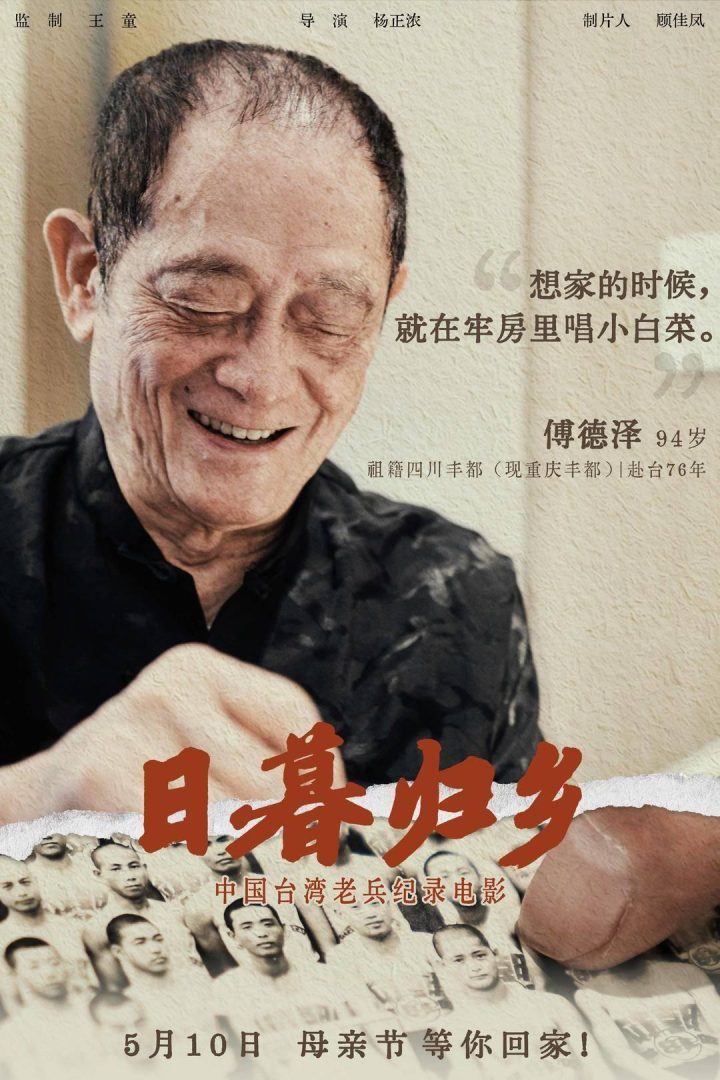

傅德泽的遭遇更显荒诞。18岁的四川丰都小伙本是去县城看戏,莫名其妙就被拉进了军营。在基隆港关押的三年里,他总梦见家门口那棵歪脖子黄桷树。后来他开了间小面馆,固执地用台湾本地根本买不到的花椒调味,”辣得客人直跳脚”。有次拍摄间隙,老人突然对着镜头说:”我晓得我回不去了,你们能不能去丰都拍段长江水给我看?”

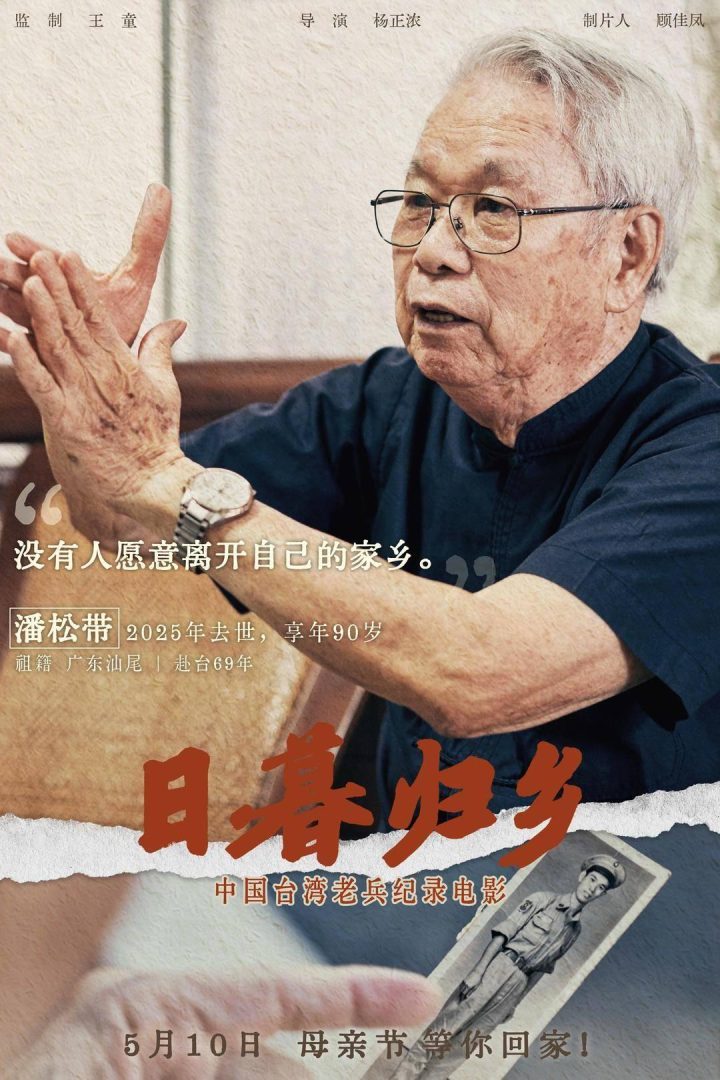

金英、曾奇才、潘松带三位老兵没能等到影片上映。金英临终前还在整理带回老家的礼物:给侄子的钢笔、给堂妹的丝巾,每样都用红纸包得仔仔细细。摄制组最后在他枕头下发现张字条:”把我葬在面向大陆的山坡上”。这些画面没有刻意煽情,但观众席的抽泣声总是此起彼伏——有位台北姑娘说,当听到傅德泽用川话念叨”红苕稀饭”时,她想起从未见过的外公。

导演杨正浓花了八年跟拍这些老人。最动人的素材往往在镜头外:高秉涵会对着大陆寄来的牡丹照片发呆;姜思章收集了所有关于舟山的游记;傅德泽的面馆墙上挂着手绘的丰都地图。制片人顾佳凤说,有次在山东拍摄时,当地老人听到高秉涵的菏泽口音,立刻围上来问”是不是49年走的那批娃”。两岸百姓这种自然而然的亲近,比任何宏大叙事都更有力量。

5月10日母亲节上映的安排别有深意。这些老兵最常念叨的就是”不知老娘还在不在”。影片结尾,高秉涵跪在菏泽老宅遗址前捧起一抔土,这个动作让监视器后的摄影师哭到无法对焦。有场特别放映后,年轻观众自发在社交媒体发起”帮老兵找家”活动。最热评写道:”他们等的从来不是政治意义上的回家,只是想看看门前的槐树还在不在,井水还甜不甜。”

这些跨越海峡的故事之所以动人,正因为里面全是具体而微的牵挂。当姜思章对着舟山方向唱起渔歌,当傅德泽闻着花椒罐子深呼吸,当高秉涵把故乡的土装进玻璃瓶摆在床头——这些细节比任何口号都更真实地呈现了什么叫”血脉相连”。有位大陆观众说得真切:”原来乡愁可以重到用一生来背负,而我们这些轻易就能回家的人,从来不懂他们看着落日时的眼神。”