《向阳·花》手机版原声版资源在线观看百度网盘「BD1280P/3.3G-MP4」

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 当向阳花无法绽放:《向阳·花》的困境与真实之间的鸿沟

电影院里,灯光暗下来,《向阳·花》的片名在银幕上缓缓浮现。这个看似充满希望的名字背后,讲述的却是两个刑满释放女性在社会边缘挣扎求生的故事。高月香,一个为给失聪女儿买人工耳蜗而铤而走险的母亲;黑妹,从小被拐卖进入盗窃团伙的年轻女孩。两个女人在监狱中相识,出狱后试图重新开始生活,却不断被现实击垮。

影片中有一个令人心碎的细节:高月香出狱后,偷偷躲在女儿学校门口,看着佩戴着人工耳蜗的女儿与同学们玩耍。她不敢相认,因为那个耳蜗正是她犯罪的”赃物”。这个场景本可以成为电影的高光时刻,却因为角色塑造的单薄而失去了应有的力量。中国人民大学犯罪心理学副教授谢丽丽在评价这部电影时直言:”主题选择可以打9分,但表现过程和内容只能给3分。”这种割裂感贯穿全片——好的意图,糟糕的执行。

黑妹的角色算是影片中为数不多的亮点。当她在便利店偷东西被抓获时,那种习惯性的恐惧与麻木交织的表情,展现了这个角色复杂的人性底色。她不是非黑即白的角色,她的恶习是被生存环境塑造的,这种复杂性让观众能够共情。相比之下,高月香的角色塑造就显得格外失败。一个为了女儿可以犯罪的母亲,出狱后却对女儿表现出令人费解的疏离,这种情节设置不仅不合理,更削弱了角色的可信度。

影片中那些刻意制造的戏剧冲突格外刺眼。刑满释放人员回归社会确实面临重重困难,但电影把这些困难简化为一系列夸张的对抗——邻居的集体排斥、雇主的刻薄刁难、路人的指指点点。现实中的歧视往往更加微妙,也更加伤人。谢丽丽副教授特别指出影片对”犯罪心理矫治、出狱后危险性评估等内容一带而过”的问题,这些本该深入探讨的议题被简化成了背景板。

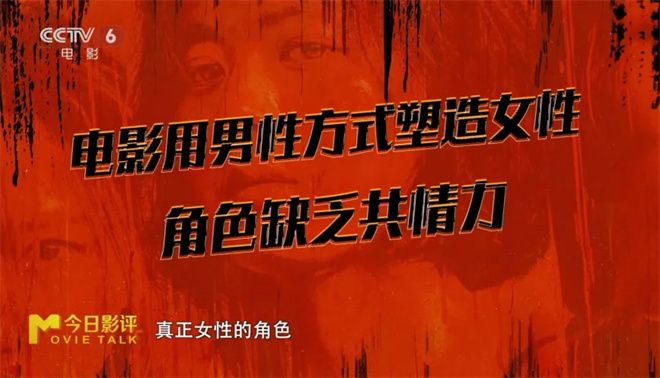

最令人不适的是那句结尾台词:”虽然我们命贱…”这种自我贬低的表达方式暴露了创作者对弱势群体的真实态度——不是平等的理解和共情,而是一种居高临下的怜悯。真正的女性主义作品应该赋予角色尊严,而不是让她们自己否定自己的价值。这也难怪影片会被批评为”男性导演消费女性苦难”、”伪女性主义”。当创作者无法真正拥抱他们所描绘的人群时,再好的题材也会变质。

影片中邓管教这个角色完美得不真实——她无条件地帮助两位女主角,没有任何个人情绪或体制限制。这种理想化的塑造不仅削弱了故事的真实性,也错失了探讨司法系统内部复杂性的机会。现实中的帮扶工作者往往在体制约束与个人同情间左右为难,这种张力本身就能成为很好的戏剧素材。

《向阳·花》引发的争议实际上提供了一个重新审视刑满释放人员,特别是底层女性群体的契机。她们出狱后面临怎样的就业歧视?她们的心理健康由谁来关注?她们与家人,特别是子女的关系如何重建?这些问题的复杂性远超过一部电影的容量,但至少应该被认真对待,而不是简化为催泪的素材。

影片中有一个短暂的闪光点:黑妹在快餐店打工时,偷偷把客人剩下的汉堡带回家的场景。没有台词,没有音乐烘托,但这个细节道尽了这个角色的生存困境与尊严挣扎。可惜这样的时刻在电影中太少,大多时候,角色们都在说着编剧安排的”金句”,而非真实人物会说的话。

电影创作者面临着一个困境:既要呈现社会问题的残酷性,又要避免将苦难商品化;既要塑造有戏剧张力的角色,又要尊重真实人群的复杂性。《向阳·花》的失败不在于它的选题,而在于它处理选题的方式——太急于告诉观众”看啊,她们多可怜”,而不是让观众自己去感受、去思考。

现实题材电影应该像一面镜子,映照出我们平时视而不见的角落。《向阳·花》举起了这面镜子,却因为镜面的扭曲而无法呈现真实的影像。当我们谈论弱势群体的故事时,或许应该先问问:我们是在为他们发声,还是在替他们发声?两者的区别,正是一部真诚电影与消费主义产物的分水岭。

走出电影院,阳光刺眼。街角的环卫工人正在清扫,便利店店员在整理货架,公交站台人们低头刷着手机——他们中会不会有像高月香或黑妹那样,正在与自己的过去和解的人?《向阳·花》没能回答这个问题,但它至少让我们开始思考。下一次,当有这样题材的电影出现时,希望创作者能够走得更深一些,看得更真一些。毕竟,真正的向阳花,应该生长在真实的土壤里。