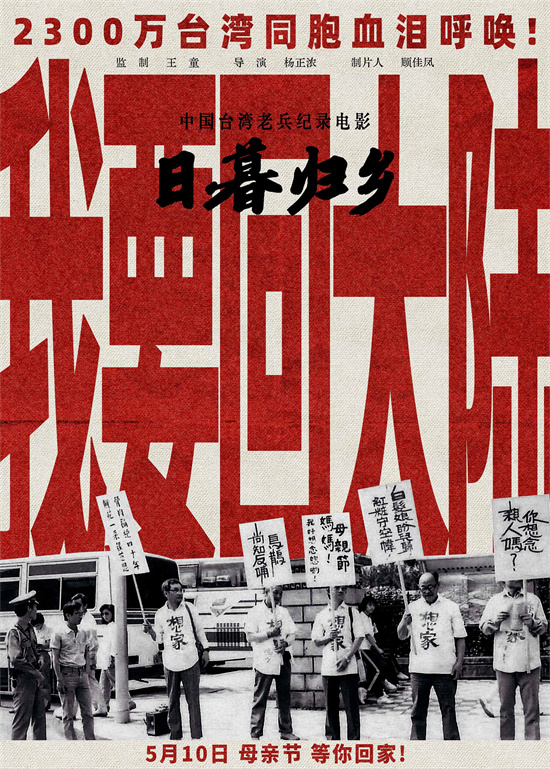

《日暮归乡》5月10日上映,台胞心声:“我要回大陆”

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 想家的老兵,等了一辈子回家路

“想家”这两个字,对大多数人来说可能只是偶尔涌上心头的情绪,但对那些1949年随国民党撤退到台湾的老兵来说,却是贯穿一生的执念。5月10日即将上映的纪录电影《日暮归乡》,就把镜头对准了这群特殊的老兵,记录下他们跨越半个世纪的乡愁。

导演杨正浓带着团队花了整整两年时间,在台湾各地寻找这些老兵。他们找到六位不同背景的老人,有来自山东的、湖南的、四川的……每个人的故事都不一样,但想回家的心情却是相同的。预告片里有个叫何文德的老兵特别让人心疼,一口乡音几十年都没变,说起老家时眼睛里的光藏都藏不住。

电影里重现了1987年那场轰动两岸的老兵返乡运动。那时候台湾刚开放探亲,成千上万的老兵挤在红十字会门口,就为了填一张回大陆的申请表。有人等不及官方渠道,偷偷从香港转道;有人变卖家产,就为了凑够路费。海报上那几个穿着”想家”衬衫、举着思乡标语牌的老人,就是当年这场运动的亲历者。

这些老兵最让人心酸的是,他们很多人等了一辈子都没等到回家那天。电影里有个细节特别扎心:有个老兵把老家地址纹在手臂上,怕自己老了记不住。结果等真能回去的时候,老家早就物是人非,父母坟头的草都长得老高了。监制王童说,拍这片子就是怕这些故事随着老人们离世而被遗忘。

现在年轻人可能很难理解,为什么这些老人对”回家”有这么深的执念。但你看电影里那些泛黄的老照片就明白了——他们离家的时侯都是二十出头的小伙子,以为过几个月就能回来,谁想到这一走就是大半辈子。有个湖南老兵在台湾开面馆,做的却是地道的湖南米粉,他说闻到这个味道就像回到家一样。

制片人顾佳凤说,拍摄过程中最难受的是听到老兵们说”回不去了”。有人因为身体原因经不起长途颠簸,有人找不到大陆的亲人觉得回去没意思,更多的是等不到两岸完全开放就抱憾离世。电影里记录了一位老兵临终前的画面,他最后的心愿是把骨灰撒在老家的江里。

《日暮归乡》这个片名起得特别贴切,既是说这些老兵暮年思归的心情,也暗示着两岸关系的历史脉络。导演没有刻意煽情,就是平实地记录老人们吃饭、聊天、翻老照片的日常,但越是这种平淡越让人看得心里发酸。特别是看到他们用已经生疏的乡音唱家乡童谣时,影院里肯定不少观众要抹眼泪。

5月10日上映那天正好是母亲节,想想海报上那句”妈妈,我一定回来”,真是应景又心酸。这些老兵当年离开时,他们的母亲大多还健在;等能回去时,却只能在坟前磕个头。有场戏拍个老兵在母亲坟前烧纸,他说:”娘啊,儿子回来了”,就这一句话,在场的工作人员全哭了。

这电影最珍贵的大概就是留下了这些即将消失的记忆。随着老兵们渐渐老去,这样的故事以后只会越来越少。预告片结尾有行字幕:”他们等的不是船票,是回家的路。”这句话大概能概括整部电影——对这些人来说,乡愁不是诗意的情怀,而是实实在在的人生缺憾。