光影120载:《光明的故事》与崛起

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 光影里的中国:那些年,电影人如何用胶片记录时代脉搏

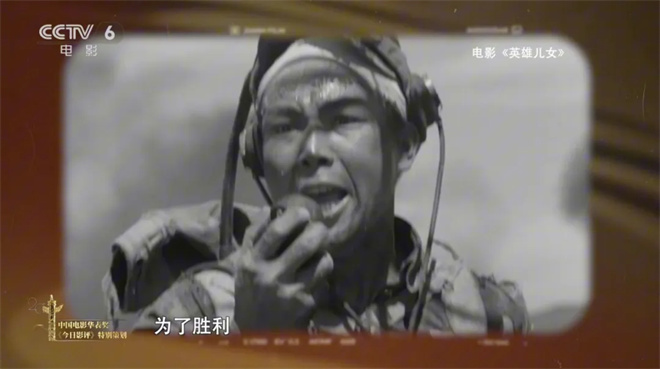

“同志们,为了新中国,前进!”《英雄儿女》中王成这句掷地有声的台词,至今仍在无数观众心中激荡。在中国电影120年的历史长卷中,这样的瞬间比比皆是。最近《今日影评》推出的《光明的故事》特别节目,就像一台时光放映机,带我们重温了那些镌刻在胶片上的时代记忆。

1949年,随着新中国的成立,电影银幕上也翻开了崭新一页。那时候的摄影棚里,导演们常常为了一场戏反复打磨几十遍。《上甘岭》里战士们分吃一个苹果的镜头,摄制组硬是拍了二十多条才满意。这种近乎苛刻的创作态度,深深影响了后来长春电影制片厂的年轻人们。肖桂云导演回忆说,她刚到长影时,老导演们手把手教她”每一个镜头都要对得起历史”。

1988年,肖桂云接到《开国大典》剧本时,距离上映只剩九个月。剧组白天拍戏,晚上讨论剧本到凌晨是常事。有个细节特别打动我——他们为了还原毛主席在开国大典上穿的制服,专门找到当年负责制衣的老师傅,连纽扣的缝线走向都要一模一样。正是这种较真,让银幕上的历史人物不再是课本里的符号,而是有温度、会呼吸的活生生的人。

说到温度,1978年改革开放后的中国电影,开始有了不一样的暖意。《小花》里,陈冲饰演的少女在漫山遍野的杜鹃花中寻找哥哥,镜头扫过她沾着露水的睫毛,这种诗意的表达在当时堪称大胆。记得片中有一场戏,小花得知哥哥牺牲后,没有嚎啕大哭,而是默默走到河边,把准备给哥哥的新鞋一只只放进水里。这种克制的情感处理,标志着中国电影开始关注大时代下的小人物。

这种转变在《庐山恋》里更加明显。张瑜在片中共换了43套衣服,这在”蓝灰黑”当道的年代简直是个时尚炸弹。更让人津津乐道的是片中那个蜻蜓点水般的吻戏——据说当时摄影师紧张得手抖,拍了七八条才过。而《野山》的拍摄更有意思,岳红为了演好农村媳妇,提前三个月住进秦岭深处的村子,每天跟着老乡们挑水、喂猪,手上磨出的茧子到现在都没完全消退。

1978年还有件大事——北京电影学院恢复招生。张艺谋入学时已经28岁,比同班的陈凯歌大了整整5岁。谁能想到,这两个”超龄”学生后来会拍出《黄土地》和《红高粱》这样石破天惊的作品?《黄土地》里那个长达三分钟的静默镜头,当时把审查组的领导都看懵了;而《红高粱》中巩俐穿着红袄在高粱地里奔跑的画面,直接让西方观众看到了不一样的中国电影。

回望这段历程特别有意思:当《开国大典》里毛主席按下电钮升起五星红旗时,胶片记录的不仅是一个历史瞬间,更是一代电影人对信仰的坚守;当《红高粱》的酒坛子在柏林电影节上砸出金熊奖时,飞溅的不只是高粱酒,还有中国电影破茧而出的勇气。这些电影人就像执灯者,在时代的长夜里,用光影为我们标注出一个个值得铭记的坐标。

如今再翻看这些老电影,会发现它们不仅是艺术作品,更是一个个时光胶囊——《英雄儿女》里藏着抗美援朝时期的民族气节,《小花》封存着改革开放初期的清新气息,《本命年》则定格了90年代转型期的迷茫与躁动。当年长春电影制片厂洗印车间老师傅有句话特别在理:”胶片会褪色,但好的电影永远能闻到时代的味道。”