《日暮归乡》海报揭幕:中国台湾老兵的乡愁情怀

百度云链接: https://pan.baidu.com/s/n5xxv6t7ry6aRL5xT4Y644m

## 一坛骨灰,半生乡愁:《日暮归乡》里那些回不了家的老兵

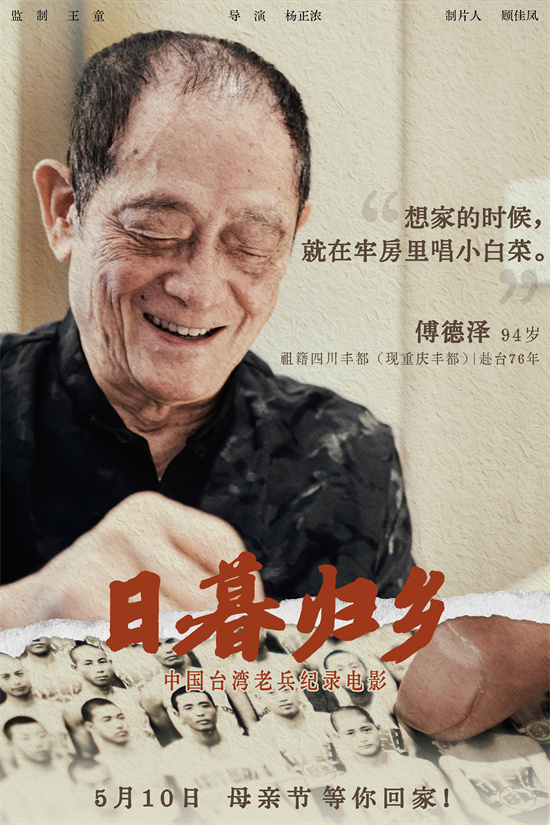

“小白菜呀,地里黄呀,三两岁呀,没了娘呀…”银幕上,88岁的傅德泽用沙哑的嗓音哼起这首山东民谣时,放映厅里突然响起此起彼伏的抽泣声。这个18岁就被抓壮丁到台湾的老兵,在镜头前说起母亲时,仍会像孩子般蜷缩起佝偻的身子。导演杨正浓的镜头静静凝视着老人颤抖的双手,那双手正摩挲着一张泛黄的家乡照片——照片上的合肥城墙,早已在岁月里坍塌成土。

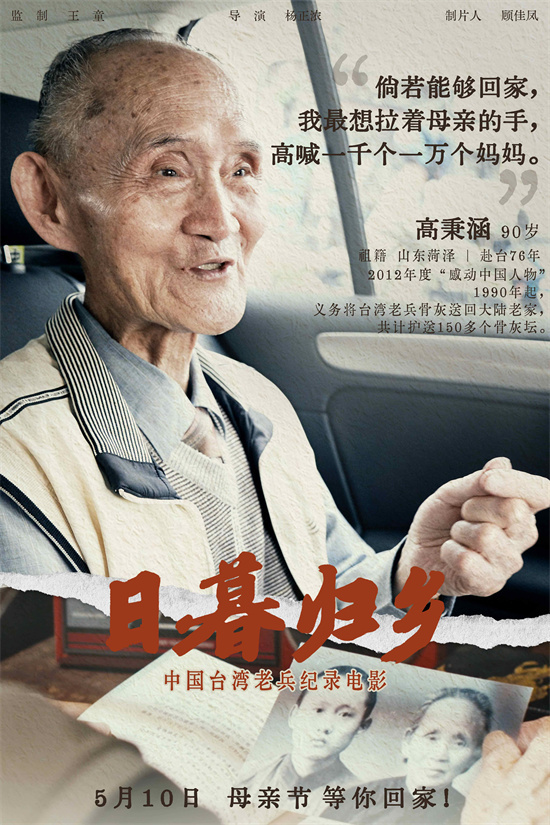

《日暮归乡》的拍摄团队花了整整八年时间,在台湾的眷村巷弄间寻找这些正在消失的身影。制片人顾佳凤记得第一次见到高秉涵的场景:94岁的老人正在擦拭骨灰坛,那些都是他这些年护送回大陆的同乡遗骸。”这是菏泽老李,当了一辈子伙夫;这是舟山阿婆,临走前还攥着女儿小时候的鞋样…”老人用布满老年斑的手指点着坛身上的名字,仿佛在介绍活生生的邻居。从1992年开始,这个山东老兵已经带着150多个骨灰坛跨越海峡,最远送到新疆的戈壁滩上。

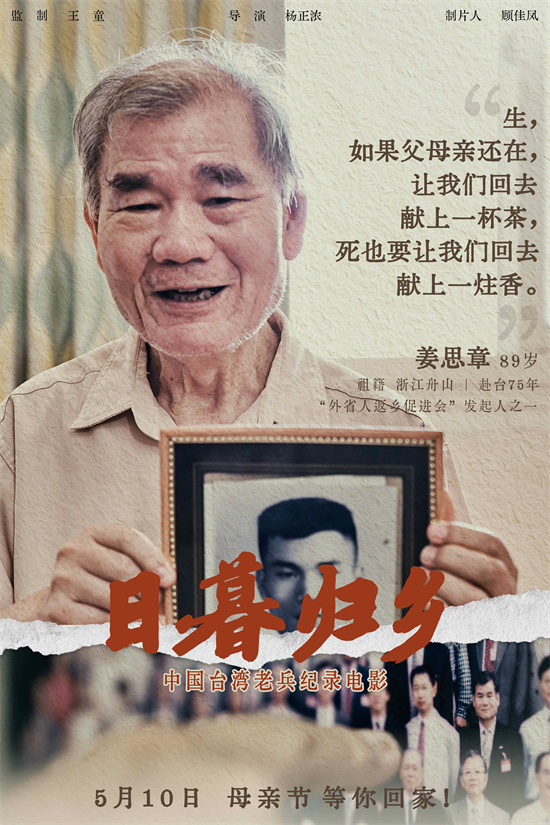

影片里最揪心的片段来自姜思章。89岁的他至今保留着1949年离家时穿的学生装,尽管布料已经脆得经不起触碰。”那天我在操场打篮球,突然就被拽上卡车。”老人站在基隆港的防波堤上,指着对岸说当年就是从这儿下的船。导演组跟着他回到浙江舟山老家时,邻居家百岁老人竟一眼认出了这个”被国民党抓走的囝仔”,颤巍巍地从樟木箱底翻出他母亲临终前留下的蓝布包袱——里面整整齐齐码着七十多双纳好的鞋底,从14岁到80岁,每年两双,从未间断。

摄影机捕捉到的细节令人心碎:金英老人生前总把身份证和存折缝在内衣口袋,她说”这样突然走了也能买票回家”;曾奇才的床头柜放着三十多封无法寄出的家书,每封开头都是”吾妻见字如面”;潘松带去世前三个月,突然开始用客家话喊娘,护理人员后来才明白,那是他五岁丧母前学会的最后一句话。这些琐碎的执念,在镜头下汇聚成汹涌的乡愁。

王童监制特意要求团队保留老兵们的乡音原话。于是我们听到高秉涵浓重的菏泽口音讲述如何把骨灰坛伪装成茶叶罐通关;傅德泽用皖北土话形容老家城隍庙的油炸馍;已故的曾奇才在生前录像里,还用川东腔学当年长官训话:”你们这些龟儿子,想家就对着海哭!”这些鲜活的口语让历史不再是教科书上的铅字,而变成可触摸的温度。

影片结尾处,摄制组跟着姜思章来到舟山沈家门的渔港。老人突然挣脱搀扶,踉跄着扑向一艘正在卸货的渔船,抓起甲板上的缆绳死死贴在脸上——那粗粝的麻绳散发着淡淡的海腥味,和七十多年前他离家那天的气息一模一样。这个画面没有任何解说词,只有海浪拍打船舷的声响,却让所有观众读懂了什么叫”近乡情更怯”。

5月10日母亲节上映当天,台北某影院出现了特殊场次:二十多位白发苍苍的老兵集体观影,散场时银幕上正在播放片尾字幕”谨以此片献给所有想回家的孩子”,台下突然有人用山东话喊了句”娘,俺回来了!”随后整个影厅响起不同方言的”回家了”。这些平均年龄91岁的老人,终究没能真正踏上故土,但他们的乡音,已经穿透银幕,飘过了那道浅浅的海峡。